Die Preise in einem vollkommenen Markt entstehen durch Angebot und Nachfrage. Soweit so gut. Doch was heißt das eigentlich? Im folgenden Beitrag zeige ich Dir, wie Preisbildung in der volkswirtschaftlichen Theorie funktioniert und wie mögliche IHK-Fragen für den Wirtschaftsfachwirt dazu aussehen.

Wenn Du Fragen hast oder sich welche ergeben, dann nutze bitte die Kommentarfunktion. So haben alle zukünftigen Leser etwas davon und ich kann den Beitrag irgendwann sinnvoll verbessern.

- Der vollkommene Markt

- Preisbildung

- Betrachtung der Verkäufer und Käufer

- Preisänderungen

- Nachfrageüberhang und Angebotsüberhang

- Einflussfaktoren auf Angebot und Nachfrage

- Funktionen des Preises

- Prüfungsfrage

Der vollkommene Markt

Zuerst müssen wir uns dabei um ein Modell aus der Volkswirtschaftslehre kümmern – der vollkommene Markt. Ich habe übrigens bewusst von einem Modell gesprochen. Das ist kein Markt, wie er in der Wirklichkeit existiert.

Der „Durchschnittsvolkswirt“ geht davon aus, dass ein vollkommener Markt folgende Merkmale hat:

- homogene (d.h. gleichartige) Güter, die gehandelt werden

- absolute Markttransparenz (d.h. alle Marktteilnehmer wissen alles über die Güter)

- unendliche Anpassungsgeschwindigkeit (alle Teilnehmer erfahren also sofort, wenn sich eine Information über die Ware ändert)

- Polypol (= viele kleine Nachfrager stehen vielen kleinen Anbietern gegenüber -> mehr dazu in späteren Beiträgen)

- rationale (also gewinnmaximierende) Marktteilnehmer

Du siehst, das Ganze ist ein Ideal. Kein echter Markt erfüllt diese Kriterien. Stellt sich nur noch die Frage, warum dieses Modell sinnvoll ist. Die Antwort: Wir können ein grundsätzliches Verhalten der Preisbildung ableiten.

Preisbildung

In unserem Modell des vollkommenen Marktes entsteht der Preis durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Da wir rationale Marktteilnehmer haben und alle gehandelten Güter die gleiche Qualität haben, brauchen wir uns mit Marketing nicht beschäftigen.

Nachfolgend möchte ich Schritt für Schritt zerlegen, wie man dieses Modell interpretiert und welche Fachbegriffe benutzt werden, um es zu beschreiben. Dabei geht es mir nicht darum, die gesamte Tiefe und all ihre Folgen zu beleuchten, sondern den Kontext zu finden, den Du für die Prüfung zum Wirtschaftsfachwirt brauchst. (Einem Volkswirt werden sich dabei wahrscheinlich die Zehennägel hochrollen… 😂)

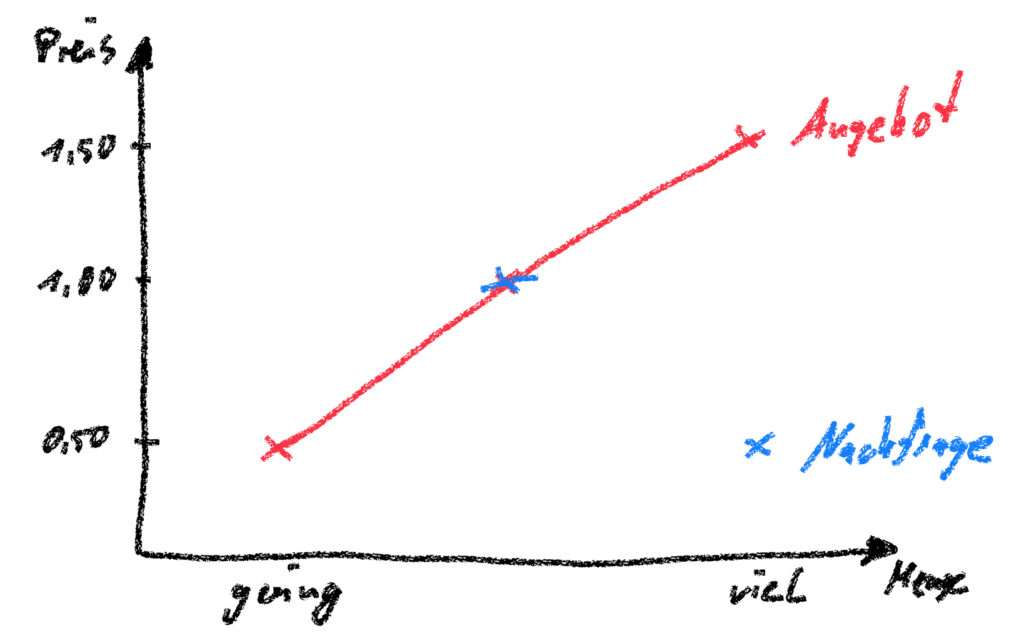

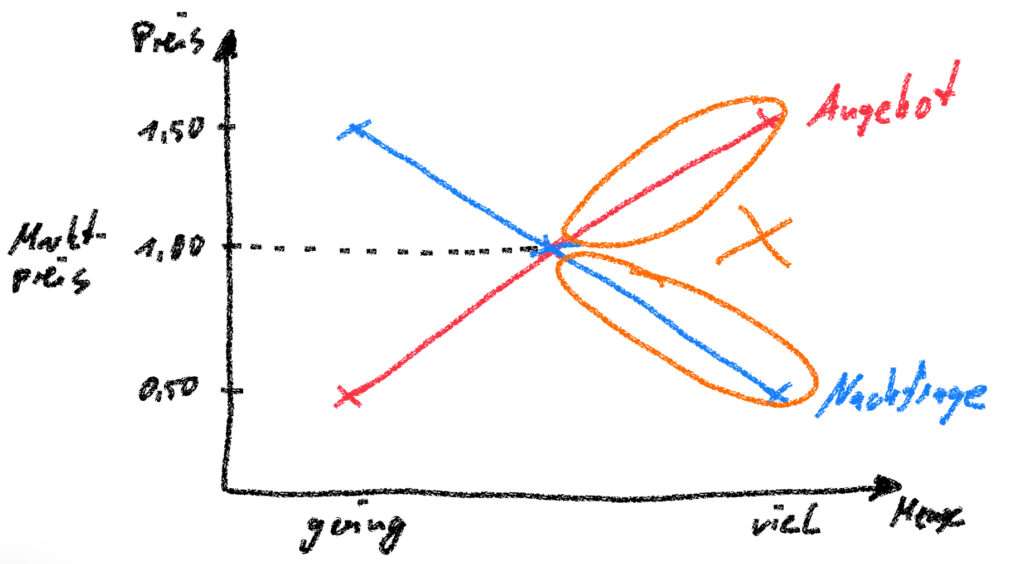

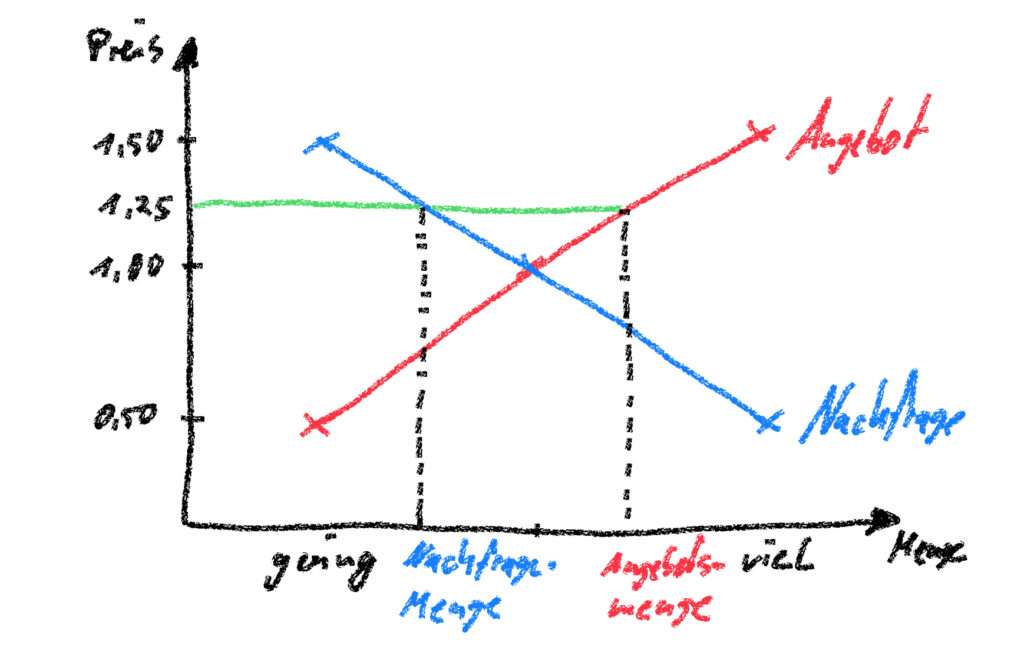

Verhalten der Anbieter

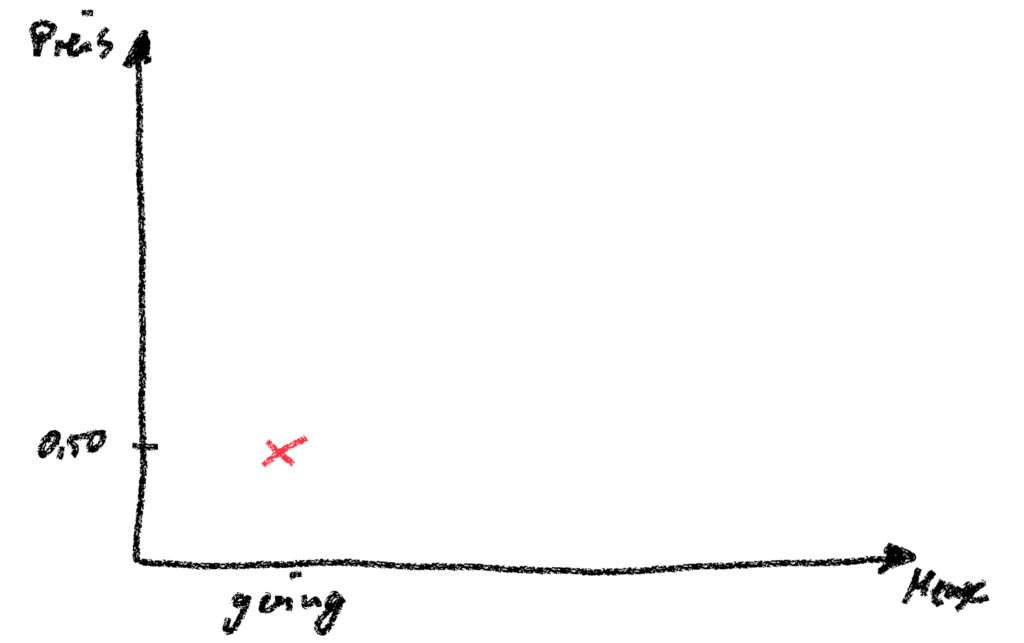

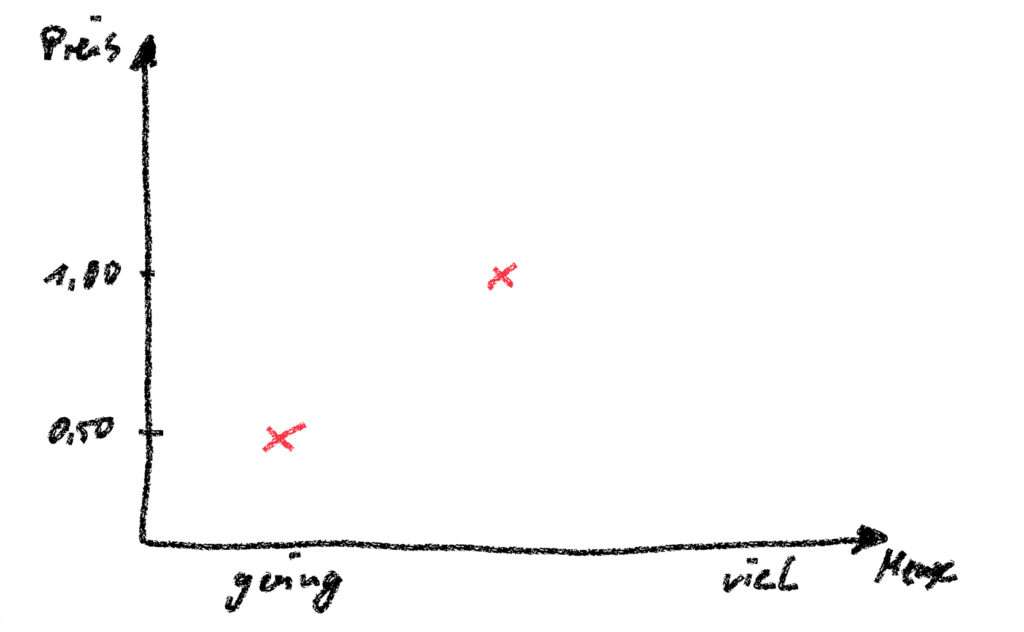

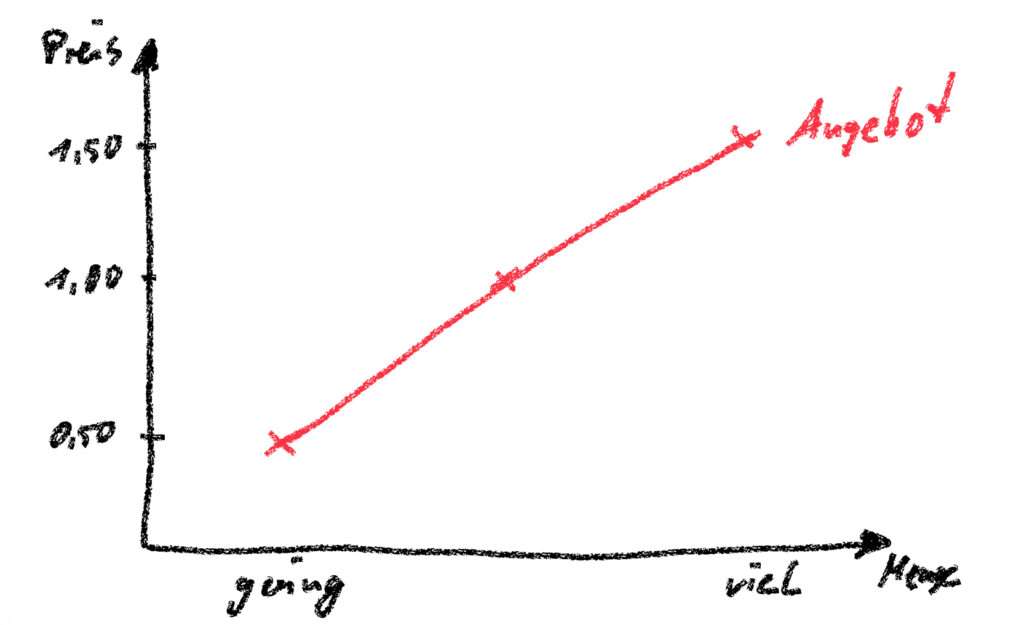

Nehmen wir den Markt für Schokolade als Beispiel und versetzen uns in die Situation der Anbieter. Stellen wir uns vor, der Marktpreis ist bei 0,50 Euro. Wir können zwar nicht sagen, wie viele Anbieter am Markt sind oder welche Menge sie anbieten. Allerdings dürften es bei 50 Cents relativ wenig sein.

Wichtig hierbei ist, dass wir die Perspektive der gesamten Volkswirtschaft einnehmen. Es geht also nicht um einen einzelnen Anbieter, sondern um die gesamte Angebotsmenge bei einem Preis von 50 Cents. Wie sie sich auf einzelne Unternehmen verteilt, ist dabei egal.

Gehen wir nun zu einem Marktpreis von 1,00 Euro. Auch hier können wir nichts über die konkreten Mengen sagen. Aber es dürften deutlich mehr Anbieter an den Markt kommen, wenn man 1 Euro anstatt von 50 Cents für eine Tafel Schokolade bekommt. Es kann natürlich auch sein, dass die bestehenden Anbieter einfach motivierter sind, mehr zu verkaufen. Auch hier ist es wieder egal, wie sich die Menge zusammen setzt.

Für die letzte Stufe bei 1,50 Euro gilt natürlich wieder dasselbe. Wieder wird sich die Angebotsmenge im gesamten Markt für Schokolade erhöhen, da die Anbieter nun noch mehr pro Tafel verdienen können. Daraus resultiert also unsere Angebotskurve (auch wenn es im Bild natürlich eine Gerade ist, nennt man es Kurve).

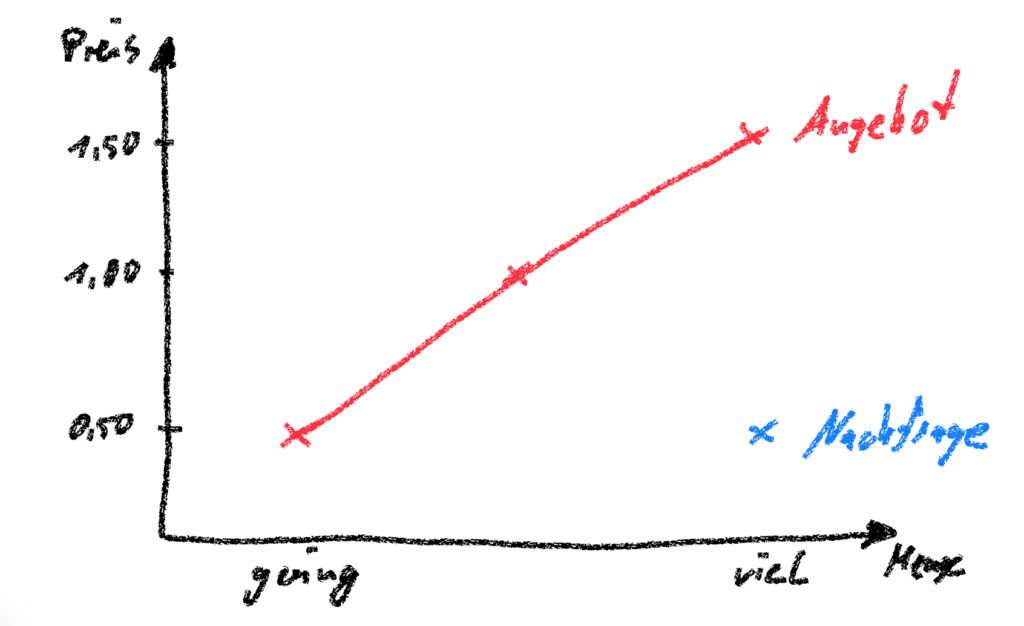

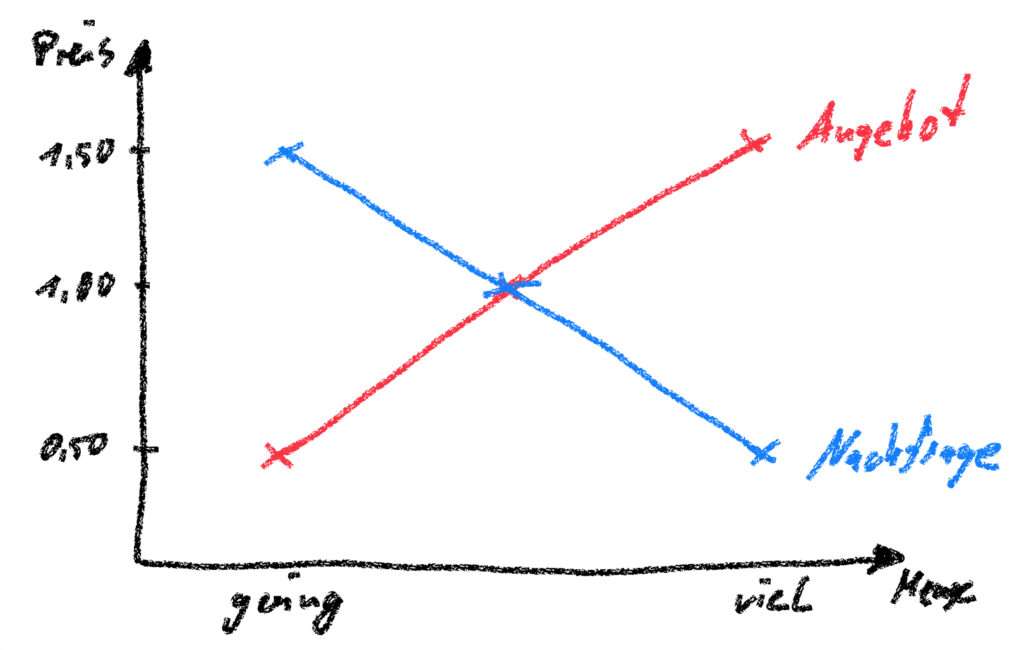

Verhalten der Nachfrager

In unserem „perfekten“ Markt können wir uns auch vorstellen, wie sich die Nachfrager verhalten. Bei einem Marktpreis von 0,50 Euro wird es verhältnismäßig viele Nachfrager geben. Auch hier ist die eigentliche Zusammensetzung der nachgefragten Menge nicht interessant. Es geht um die gesamte Menge.

Betrachten wir jetzt ein Preisniveau von 1,00 Euro. Die Nachfrager werden weniger, da es die ersten gibt, die sich sagen, dass es zu teuer wird. Hier treffen wir außerdem auf die Angebotskurve. An diesem Schnittpunkt entsteht der Marktpreis. Aber dazu mehr an späterer Stelle.

Bei einem Preisniveau von 1,50 Euro wird die Nachfrage nach Schokolade am geringsten sein, da sich nicht alle potenziellen Käufer den Preis leisten können oder wollen. Alles zusammen macht dann unsere Nachfragekurve aus.

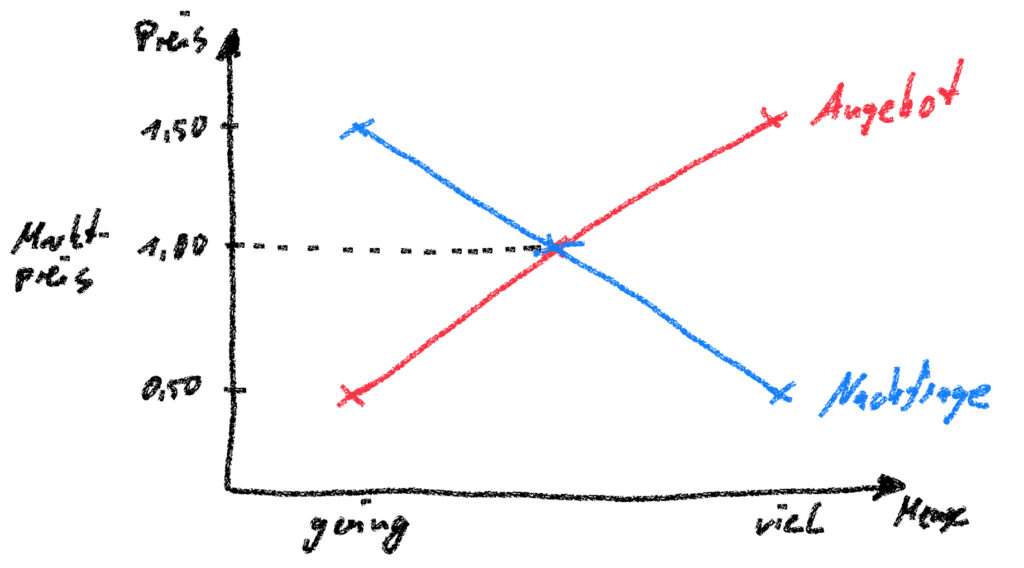

Bildung des Marktpreises

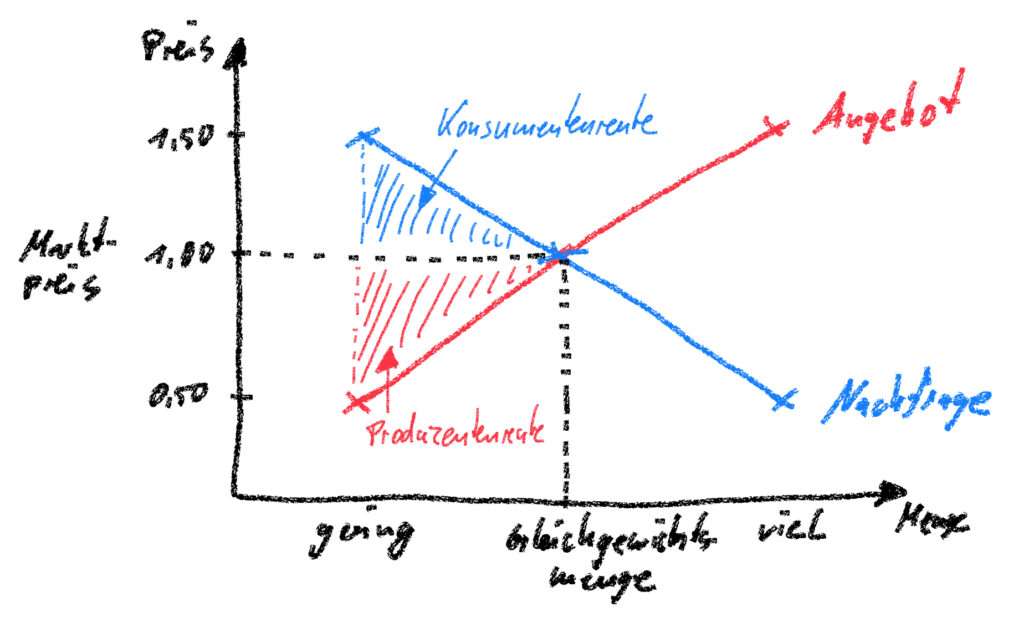

An dem Schnittpunkt von Angebotskurve und Nachfragekurve entsteht der Marktpreis. Wenn wir mal kurz darauf schauen, wer hier mit wem Geschäfte macht, dann stellen wir Folgendes fest.

Die Anbieter, die bereit sind, für weniger als den Marktpreis anzubieten, werden ihre Schokolade los. Sie werden zum Marktpreis verkaufen. Warum sollten sie auch mit weniger nach Hause gehen? Sie finden ja die Käufer, die bereit sind, mehr als den Marktpreis zu zahlen.

Die Nachfrager, die bereit sind, mehr als den Marktpreis zu zahlen, werden Schokolade bekommen. Sie machen mit den Verkäufern, die zum Marktpreis anbieten, ihre Geschäfte. Warum sollten Sie auch von den Anbietern kaufen, die über dem Marktpreis anbieten?

Schauen wir noch auf die anderen zwei Gruppen. Die Unternehmen, die zu teuer anbieten, werden ihre Ware nicht los. Und alle Nachfrager, die nicht bereit sind, mindestens den Marktpreis zu zahlen, gehen leer aus. Sie finden niemanden, der an sie verkauft.

Betrachtung der Verkäufer und Käufer

Die Verkäufer, die günstiger anbieten können als der Marktpreis, erzielen einen Überschuss – die Produzentenrente. Die Käufer, die bereit sind, oberhalb des Marktpreises zu kaufen, erzielen Minderkosten – die Konsumentenrente.

Am Punkt des Marktpreises (auch Gleichgewichtspreis) finden wir auch die Menge, die tatsächlich am Markt gehandelt wird – die Gleichgewichtsmenge.

Das ist gemeint, wenn wir sagen, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis.

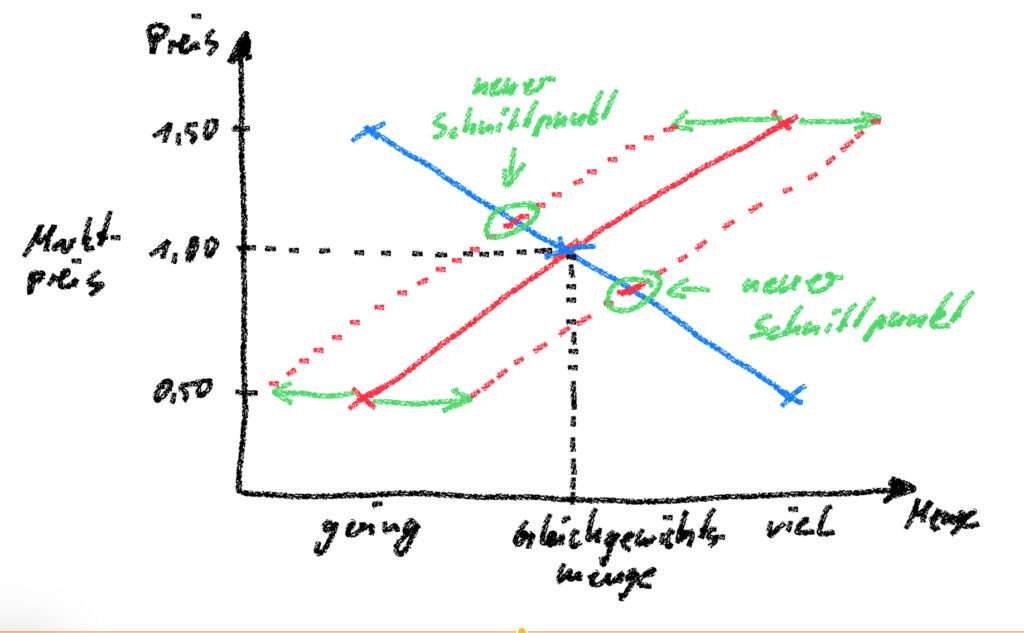

Preisänderungen

In unserem Modell des vollkommenen Marktes betrachten wir ja kein einzelnes Unternehmen und keinen einzelnen Nachfrager. Das ist bei der Betrachtung von Preisänderungen immer noch so.

Was wir also in unserem Modell also nicht argumentieren können, ist „Die Preise ändern sich, weil die Unternehmen die Preise anheben.“ Das funktioniert nicht.

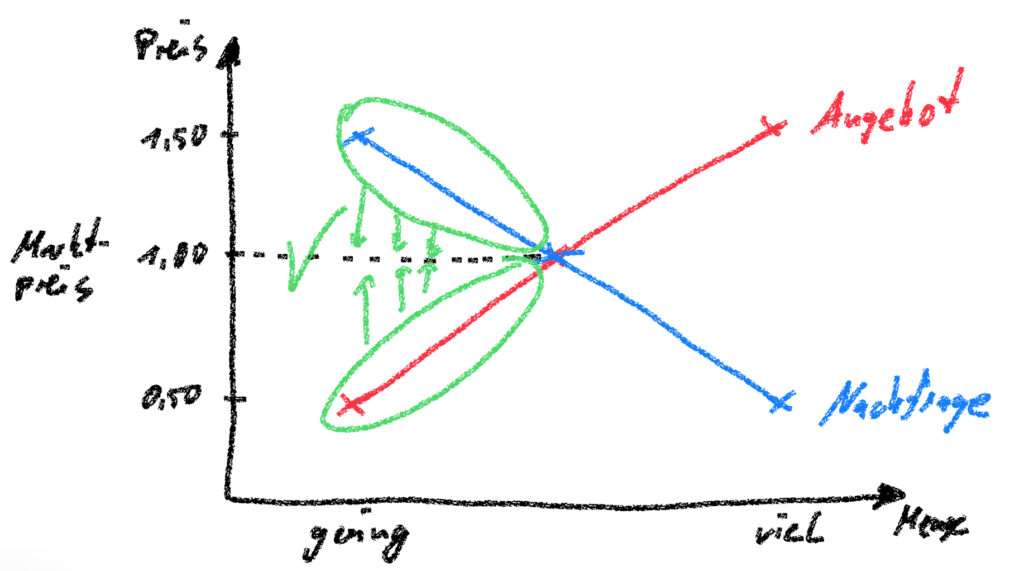

Die Preise ändern sich als Resultat von Änderungen in der nachgefragten oder angebotenen Menge.

Das bedeutet, dass wir Einflüsse auf diese zwei Mengen betrachten und daraus schlussfolgern, wie sich der Preis verhalten muss.

Das sieht dann in unserem Modell so aus, dass wir die Nachfrage- und die Angebotskurve verschieben. Immer dann, wenn Faktoren die jeweilige Menge verringern, dann verschieben wir die Linie nach links (siehe untere Skala = je weiter links, desto weniger) und immer wenn die Menge mehr wird, verschieben wir nach rechts. Dadurch verändert sich die Lage des Schnittpunkts und der Preis steigt oder fällt.

Beispiele für Preisänderungen

Beispiel VWL 001

Im Markt für Butter liegt der Marktpreis bei 1 Euro pro Stück. Der Staat erhöht nun die Steuern für private Haushalte. Wie ändert sich der Preis?

(Denke erst selbst darüber nach, bevor Du auf den Link klickst!)

>>> Antwort VWL 001

Beispiel VWL 002

Im Brotmarkt liegt der Preis für ein Brot bei 1,50 Euro. Nun senkt der Staat die Lohnnebenkosten. Wie ändert sich der Preis?

>>> Antwort VWL 002

Beispiel VWL 003

Der Preis für Butter liegt bei 1,25 Euro. Der Marktpreis für das Substitutionsgut Margarine steigt. Wie verhält sich der Preis für Butter?

>>> Antwort VWL 003

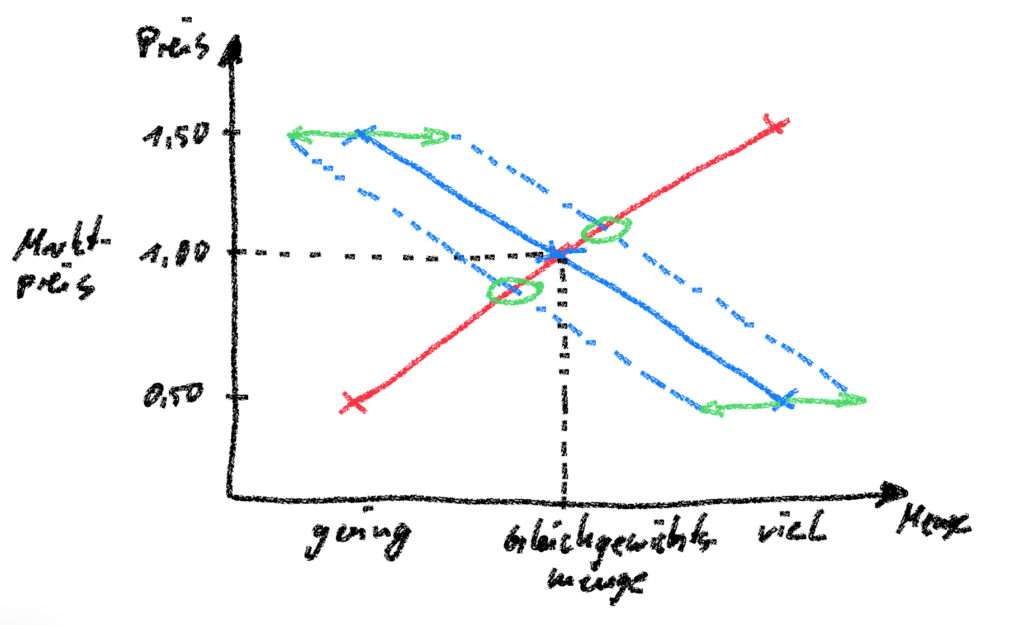

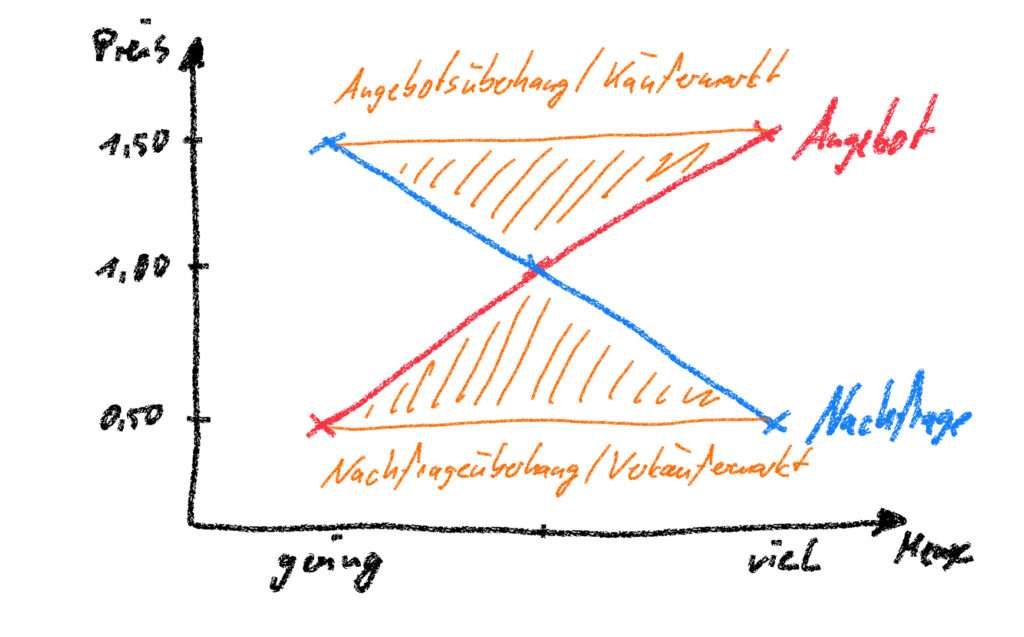

Nachfrageüberhang und Angebotsüberhang

In unserem Modell gibt es noch zwei weitere Aspekte, die wir betrachten müssen. Auf der Höhe des Gleichgewichtspreises sind angebotene und nachgefragte Menge gleich groß. Betrachten wir jedoch ein Preisniveau über dem Marktpreis, stellen wir fest, dass die Angebotsmenge größer ist als die Nachfragemenge. Hier herrscht also ein Angebotsüberschuss. In so einer Marktsituation haben die Käufer das Sagen. Deshalb nennt man dies auch einen Käufermarkt.

Stelle Dir einfach vor, dass die Preisachse eine Leiter ist, auf der Du nach oben klettern kannst. Du schaust dann einfach von dort aus die Mengenachse entlang und siehst die kleinere der beiden Mengen zuerst und die andere etwas später.

Haben wir ein Preisniveau unter dem Gleichgewichtspreis, ist die Nachfragemenge größer als das Angebot. Wir sprechen von einem Nachfrageüberschuss oder einem Verkäufermarkt.

In solchen Marktsituation wirkt der Marktmechanismus in der Weise, dass die Preise sich wieder in Richtung Gleichgewichtspreis entwickeln. In Phasen eines Angebotsüberhangs haben wir also tendenziell sinkende Preise und in einem Verkäufermarkt eher steigende Preise.

Einflussfaktoren auf Angebot und Nachfrage

Okay, wir wissen jetzt, dass der Preis von Angebot und Nachfrage abhängt. Aber wovon hängen diese Mengen eigentlich ab?

Die klassischen Einflussfaktoren auf die Nachfragemenge sind:

- Preis des nachgefragten Gutes

- verfügbares Einkommen der Nachfrager

- Preise anderer Güter

- z.B. Komplementärgüter (das heißt „sicher ergänzende Güter“) wie Fernseher und Playstation oder

- Substitutionsgüter (das heißt „sicher ersetzende Güter“) wie Butter und Magarine

- Trends (z.B. in der Alterszusammensetzung oder dem Umweltbewusstsein der Nachfrager)

- Zukunftserwartung der Käufer

Die Einflussfaktoren auf das Angebot sind:

- Preis des Gutes

- Kosten der Herstellung

- Zukunftserwartung der Hersteller

- Stand der Technik

Funktionen des Preises

Am Ende dieses Abschnitts möchte ich noch auf die generelle Funktion des Preises eingehen.

Preise sind wichtig in einem Markt, denn sie übernehmen

- eine Informations- oder Signalfunktion, weil sie die Knappheit und den Wert von Gütern ausdrücken

- eine Ausgleichsfunktion zwischen Angebots- und Nachfragemenge in einem Markt

- eine Allokations- oder Lenkungsfunktion, in dem Preise „steuern“ wohin die Produktionsressourcen fließen

- eine Selektionsfunktion, in dem sie die Anbieter, die marktgerecht anbieten können „auswählen“ und die zu teuren Anbieter „aussortieren“

Prüfungsaufgabe

Prüfungsfrage VWL 004

Sie sind Teil des Teams das die Unternehmensplanung für das nächste Geschäftsjahr durchführt. Für die Angebots- und Nachfragesituation von Kühlschränken gehen Sie von folgenden Werten aus

| Ø Preis in € | 300 | 400 | 500 |

| Angebot in Stück | 10.000 | 18.000 | 25.000 |

| Nachfrage in Stück | 24.000 | 18.000 | 15.000 |

a) 6 Punkte

Visualisieren Sie die Marktsituation in einem Preis-Mengen-Diagramm. Tragen Sie jeweils die Angebots- und Nachfragekurve ein und markieren Sie den Gleichgewichtspreis.

b) 9 Punkte

Beschreiben Sie die jeweilige Marktsituation zu den unterschiedlichen Preisniveaus.

>>> Antwort VWL 004

Schreibe einen Kommentar