In diesem Abschnitt geht es um real vorkommende und damit unvollkommene Märkte. Die Grundprinzipien unseres Modells des vollkommenen Marktes gelten auch hier. Sie werden nur eingeschränkt durch andere Faktoren. Am Ende gibt es natürlich wieder Beispiele und Fragen für die Prüfungsvorbereitung zum Wirtschaftsfachwirt.

Wenn Du Fragen hast oder sich welche ergeben, dann nutze bitte die Kommentarfunktion. So haben alle zukünftigen Leser etwas davon und ich kann den Beitrag irgendwann sinnvoll verbessern.

- Wirtschaftsordnung

- Marktarten

- Preisbildung auf unvollkommenen Märkten

- Reaktionen auf Preisänderungen

- Prüfungsaufgaben

Wirtschaftsordnung

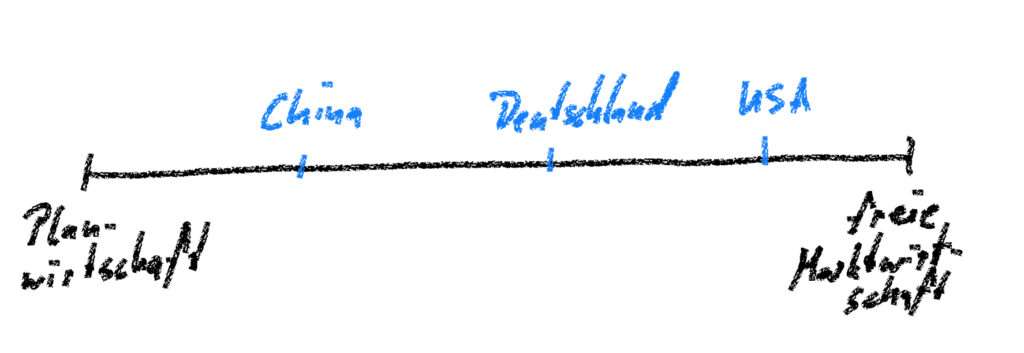

Alle Märkte in der realen Welt sind eingebettet in eine Wirtschaftsordnung. Die zwei Pole, zwischen denen sich alle Wirtschaftsordnungen bewegen, sind die freie Marktwirtschaft und die Planwirtschaft oder Zentralverwaltungswirtschaft.

Nationen und Wirtschaftsräume lassen sich auf diesem Spektrum einordnen. Deutschland verfolgt das Konzept der sozialen Marktwirtschaft und dürfte damit relativ mittig liegen, vielleicht eher einen Tick Richtung freie Marktwirtschaft. Die USA dürften viel weiter in diese Richtung gehen, wohingegen China wahrscheinlich eher in Richtung Planwirtschaft tendiert. Natürlich werden die Extrempunkte von keinem erreicht, da es immer ungeplante Dinge in einer Zentralverwaltung geben wird und immer auch staatlich geplante Dinge in einer sonst freien Marktwirtschaft.

Marktarten

Wie schon besprochen ist der Markt der Ort, an dem Angebot und Nachfrage aufeinander treffen. Die Wirtschaftssubjekte (Privathaushalte, Unternehmen, Staat) treffen ihre eigenen Entscheidungen („sie stellen also unabhängig ihre Wirtschaftspläne auf“) und decken ihre Bedürfnisse oder verkaufen ihre Leistungen und Güter. Die Aufgabe eines Marktes ist also die Preisbildung und bestmögliche Versorgung der Marktteilnehmer.

Märkte lassen sich beispielsweise nach den gehandelten Gegenständen und Leistungen einteilen.

| Marktgegenstand | Beispiel | Marktart |

|---|---|---|

| Güter | Konsumgüter, Investitionsgüter | Gütermarkt |

| Geld, Kapital | Aktien, Kredite, Devisen | Geld- und Kapitalmarkt |

| Produktionsfaktoren | Arbeit, Immobilien | Faktormarkt |

Dies ist nicht die einzige Art der Einteilung von Märkten. Klassisch (und für die Prüfung zum Wirtschaftsfachwirt von viel größerer Bedeutung) werden sie auch anhand der Konkurrenzsituation eingeteilt.

Marktformen

| Anzahl der Anbieter ➡️ Anzahl der Nachfrager ⬇️ | viele | wenige | einer |

| viele | Polypol (z.B. Flohmarkt) | Angebotsoligopol (z.B. Smartphone-Markt) | Angebotsmonopol (z.B. lokale Wasserwerke) |

| wenige | Nachfrageoligopol (z.B. Flugzeugbauer & Lieferanten) | zweiseitiges Oligopol (z.B. Reedereien & Schiffbau) | beschränktes Angebotsmonopol (z.B. Branchensoftware) |

| einer | Nachfragemonopol (z.B. Staat als Nachfrager von Bürobedarfsartikeln) | beschränktes Nachfragemonopol (z.B. DB als Nachfrager für Schienenbau) | zweiseitiges Monopol (z.B. Staat als Nachfrager für spezielles Militärequipment) |

Merke Dir einfach die drei Grundtypen Polypol, Oligopol und Monopol. Die restlichen Begriffe bildest Du dann immer mit der Seite, auf der weniger Marktteilnehmer sind. Zum Beispiel: Viele Anbieter vs. wenige Nachfrage = weniger Marktteilnehmer auf der Nachfrageseite, also sagen wir Nachfrage + Fachbegriff für wenige (Oligopol) = Nachfrageoligopol.

Preisbildung auf unvollkommenen Märkten

Die Art der Preisbildung ist abhängig von der Marktform bzw. davon, wie viele Marktteilnehmer auf jeder Seite sind.

In unserem Modell des vollkommenen Marktes gingen wir beispielsweise davon aus, dass wir ein perfektes Polypol (= vollständige Konkurrenz) haben, alle Güter die gleiche Qualität haben und wir rationale Marktteilnehmer ohne persönliche Präferenzen hinsichtlich Ort, Zeit, Marke, Farbe und so weiter haben. Damit konnten wir „herausfinden“, dass der Preis von der angebotenen und der nachgefragten Menge abhängt.

In der Realität gibt es diese Bedingungen nicht. Es herrscht unvollständige Konkurrenz. Marktteilnehmer sind nicht rational und Güter haben unterschiedliche Merkmale. Entsprechend gibt es in der Realität auch keinen einheitlichen Marktpreis.

Preisbildung im Polypol

In einem unvollkommenen Polypol (= viele Anbieter stehen vielen Nachfragern gegenüber) werden die Anbieter versuchen, ihre Produkte vom „freundlichen Mitbewerber“ abzugrenzen. Im Rahmen dieser Produktdifferenzierung werden heterogene (d.h. verschiedenartige) Produkte geschaffen, die besser auf die Bedürfnisse mancher Nachfrager abgestimmt sind. Hinzu kommen Marketingmaßnahmen, die Konsumenten dazu bringen sollen, persönliche Präferenzen zu entwickeln (in der Praxis klappt das üblicherweise ziemlich gut).

| Art der Differenzierung | Erklärung |

|---|---|

| persönlich | Preise sind abhängig von Gruppenzugehörigkeit, z.B. Rentner. |

| räumlich | Preise sind abhängig vom Ort, z.B. Snacks im Zug vs. im Supermarkt. |

| zeitlich | Preise sind abhängig von der Zeit, z.B. Tages- und Nachtpreise bei Tankstellen. |

| sachlich | Preise sind abhängig von der Ausstattung der Sache, z.B. Sonderausstattung beim Auto. |

| anhand der Menge | Preise sind abhängig von der abgenommenen Menge, z.B. Mengenrabatt im Einkauf. |

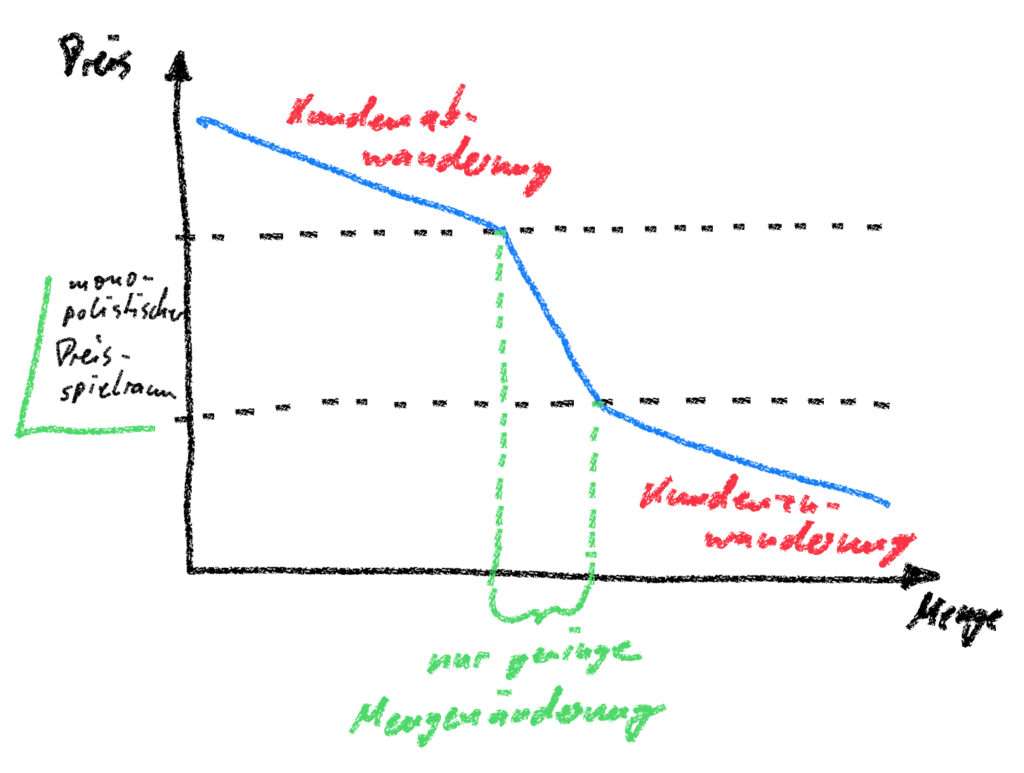

Aus diesem Verhalten ergibt sich dann (bei erfolgreicher Umsetzung) ein gewisser Spielraum für einen einzelnen Anbieter in der Preisgestaltung. Dies ist der monopolistische Absatzbereich.

Innerhalb dieses Bereichs kann ein Anbieter die Preise nahezu beliebig bestimmen, ohne die Nachfragemenge großartig zu ändern. Oberhalb dieser Preisrange wandern die Nachfrager schnell ab. Unterhalb dieses Preisbereichs gewinnt der Anbieter zwar Kunden, allerdings besteht die Gefahr, dass hier nicht alle Kosten gedeckt werden oder die nachgefragte Menge nicht befriedigt wird.

Kleiner Hinweis an dieser Stelle: Die Grafik „liest sich am besten von rechts nach links“. Je höher wir mit dem Preis gehen, desto schneller wird die Absatzmenge weniger. Im monopolistischen Absatzbereich steigern wir die Preise weiter, aber die Nachfrage ändert sich nur geringfügig. Darüber hinaus wird die Menge dann wieder sehr schnell weniger.

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es für die Nachfrager übrigens am besten, wenn der monopolistische Preisspielraum eines Anbieters so gering ist, wie möglich. Damit lässt sich dann die höchste Konsumentenrente (😉 Du erinnerst Dich an die Begriffe bei unserem vollkommenen Markt) erzielen.

Preisbildung im Oligopol

Hier müssen wir zwischen Angebots- und Nachfrageoligopol unterscheiden.

Nachfrageoligopol

Nur kurz zur Erinnerung, hier stehen wenige Nachfrager vielen Anbietern gegenüber. Das ist zum Beispiel in der Flugzeugindustrie so. Es gibt ein paar wenige Flugzeugbauer (= Nachfrager) und eine deutlich größere Menge an Zulieferern (= Anbieter).

Im Regelfall nutzen die Nachfrager ihre Marktmacht und drücken die Einkaufspreise, wo sie nur können. (Das durfte ich sogar schon mal am eigenen Leib erfahren, als ein Automobilkonzern die Kosten für ein Seminar zerlegt haben wollte, um einzelne Bestandteile davon im Preis zu verhandeln… Ich habe dankend abgelehnt. 🤓)

Angebotsoligopol

Hier stehen wenige Anbieter vielen Nachfragern gegenüber. Ein passendes Beispiel ist der Smartphone-Markt mit Apple, Samsung und ein paar weiteren. Ein paar wenige Anbieter haben hier sehr viel Marktmacht, da Konsumenten nicht einfach „zum Hersteller um die Ecke“ wechseln können.

Eine interessante Eigenschaft dieser Marktform ist, dass die Anbieter sich gegenseitig beobachten können (da es ja nicht so viele gibt). Wenn also einer den Preis oder die Qualität oder die Angebotsmenge verändert, dann kriegen das die anderen mit und reagieren darauf. Das sieht man zum Beispiel bei Tankstellen, die von wenigen Mineralölkonzernen betrieben werden.

Die Anbieter beeinflussen sich also gegenseitig mit ihrem Verhalten.

Daraus ergeben sich unterschiedliche Handlungsalternativen für die Anbieter in einem Angebotsoligopol.

Die erste ist der Preiskampf. Hier versucht ein Anbieter die anderen aus dem Markt zu drängen (= Marktverdrängungsstrategie), indem er die Preise absenkt. Die anderen Anbieter reagieren darauf und müssen sich anpassen, wenn sie keine Kunden verlieren wollen. Die Idee ist, die anderen Anbieter aufgrund zu hoher Kosten „zum Aufgeben zu zwingen“. Bei Erfolg konzentriert sich die Marktmacht weiter bis hin zur Monopolsituation.

Die zweite Alternative ist die friedliche Koexistenz. Hier versuchen alle Anbieter, den Preiskampf zu vermeiden. Das führt dann in der Praxis häufig zu einer hohen Preisstabilität und einem Parallelverhalten bei Preisänderungen. Der Wettbewerb wird hier also nicht über den Preis ausgetragen, sondern über das Marketing oder die Produkt- und Servicepolitik.

Die große Gefahr im Angebotsoligopol besteht in einer gewissen Tendenz zur Kartellbildung. Dies sind verbotene Absprachen zum Beispiel zu Preisen, Gebieten und Absatzmengen.

Preisbildung im Monopol

Auch hier müssen wir wieder zwischen Angebots- und Nachfragemonopol unterscheiden.

Angebotsmonopol

Hier gibt es nur einen Anbieter im Markt. Je mehr Nachfrage besteht und je weniger Alternativen zu anderen Gütern für die Konsumenten existieren, desto größer wird die Macht des Monopolisten sein.

Er kann den Preis nahezu frei gestalten. Er ist lediglich abhängig von der Gesamtnachfrage zu einem bestimmten Preisniveau. Man spricht auch davon, dass die Preis-Absatz-Funktion des Monopolisten der Nachfragekurve entspricht.

In der Praxis unterscheiden wir zwei Arten von Monopolen. Zum einen gibt es die Bedarfsdeckungsmonopole, die das Ziel verfolgen, die Bevölkerung bestmöglich zu versorgen und meistens in staatlicher Hand sind. Das sind zum Beispiel lokale Stadtwerke, die Wasser liefern.

Zum anderen gibt es Gewinnmaximierungsmonopole, die eher in privater Hand sind und entsprechend eine Mehrung des eingesetzten Kapitals anstreben.

Kleiner Hinweis am Rande: Die maximalen Umsätze bei einer gegebenen Nachfrage zu bestimmten Preisen zu berechnen, bestimmt nicht den maximalen Gewinn. Dafür braucht man Einblick in die Kostensituation des Monopolisten.

Damit Monopole bestehen bleiben können, müssen langfristige Zugangsbeschränkungen zum Markt vorliegen. Andernfalls würde irgendwann jemand versuchen, den Monopolisten anzugreifen.

Nachfragemonopol

Hier gibt es nur einen Nachfrager am Markt. Die Situation tritt häufig in Verbindung mit staatlicher Versorgung der Bevölkerung auf. Zu Beispiel gibt es nur einen Nachfrager für ICEs oder militärisches Equipment wie Panzer oder Kampfjets in Deutschland.

Der Nachfragemonopolist kann den Preis bestimmen unter der einschränkenden Bedingung, dass zum gewünschten Preis ein Angebot existiert (keiner würde einen ICE für 1 Euro verkaufen… 🤓).

Reaktionen auf Preisänderungen

Als Maß für die Reaktion auf Preisänderung wird üblicherweise die Preiselastizität der Nachfrage ermittelt.

Die Formel zur Berechnung (findest Du in der Formelsammlung unter dem Stichwort Elastizität oder Preiselastizität) lautet:

Preiselastizität der Nachfrage =

prozentuale Änderung der Nachfrage : prozentuale Preisänderung

Schauen wir uns kurz an, wie eine Rechnung dazu aussehen könnte. Nehmen wir an, es gibt eine Preisänderung von 20% nach oben und eine Reaktion der Nachfrage von 10% nach unten (Achtung: Hierfür muss ein Minus geschrieben werden).

In diesem Fall liegt die Preiselastizität bei -10% : 20% = -0,5.

Das sagt uns, dass mit jedem 1-%-Schritt Preisänderung die Nachfragemenge (und somit die Absatzmenge eines Unternehmens) sich in die Gegenrichtung (deswegen das Minus) um das Doppelte, hier also 2%, ändert.

Die Preiselastizität sollte in den meisten Fällen negativ sein, da üblicherweise die Nachfrage abnimmt, wenn die Preise steigen, und zunimmt, wenn sie fallen. Wir haben also meistens eine entgegengesetzte Reaktion.

Für die Interpretation interessiert uns, ob der Wert kleiner ist als -1. Das wäre dann eine elastische Nachfrage. Hierbei ändert sich also die Nachfragemenge stärker als der Preis.

Ist der Wert größer als -1, dann sprechen wir über eine unelastische Nachfrage. Hier ändert sich also die Nachfragemenge nicht so stark wie die Preise (wie in unserem Beispiel).

Kaufmännisch betrachtet wünschen wir uns eine unelastische Nachfrage bei steigenden Preisen. Die Absatzmenge bleibt relativ zur Preisänderung stabil und wir erhöhen so unseren Umsatz. Bei sinkenden Preisen wünschen wir uns eine elastische Nachfrage. Also einen stärkeren Anstieg der Absatzmenge als Preisrückgang. Auch so machen wir mehr Umsatz. 😉

Prüfungsaufgaben

Prüfungsfrage VWL 005

Sie sind in der Marketing-Abteilung eingesetzt. Bei der letzten Marktanalyse haben Sie herausgefunden, dass die Nachfrage für die Produkte ihres Unternehmens gestiegen ist. Im selben Zeitraum wurden jedoch auch die Preise erhöht.

Beschreiben Sie drei plausible Beispiele für Sachverhalte, die dieses Marktverhalten erklären können.

6 Punkte

>>> Antwort VWL 005

Prüfungsfrage VWL 006

In Vorbereitung auf das neue Geschäftsjahr planen Sie den Verkauf von 2.000 Tischen. Sie gehen davon aus, dass Ihr Unternehmen zu einem Preis von 200 € pro Stück alle Tische absetzen kann.

Der Leiter der Marketingabteilung ist der Meinung, dass die Tische auch für 220 € verkauft werden können.

a) 4 Punkte

Beschreiben Sie zwei Gründe, warum die Nachfrage nach Tischen sinken könnte.

b) 8 Punkte

Visualisieren Sie beide Kombinationen aus Preis und Nachfragemenge in einem Preis-Mengen-Diagramm

c) 4 Punkte

Der Leiter Marketing erwähnt, dass er in seiner Kalkulation von 1.800 verkauften Tischen bei einem Preis von 210 € pro Stück ausgegangen ist.

Berechnen Sie die Preiselastizität der Nachfrage dieser Werte im Vergleich zu Ihrer ursprünglichen Planung. Beurteilen Sie das Ergebnis.

d) 3 Punkte

Berechnen Sie nachvollziehbar bei welcher Konstellation, aus Teilaufgabe c), der Umsatz am höchsten ab und geben Sie eine Empfehlung für die Preisgestaltung ab.

e) 4 Punkte

Sie erfahren, dass der Staat eine Zusatzabgabe für den Verkauf von Holzwaren erheben möchte. Im Gespräch sind 30.000 Euro pro Jahr für Unternehmen ab einem Umsatz von 380.000 Euro pro Jahr.

Überprüfen Sie Ihre bisher gegebene Empfehlung.

>>> Antwort VWL 006

Schreibe einen Kommentar